Le Neoplasie Maligne e Benigne

(ultimo aggiornamento febbraio 2018)

Tumori Oculari Benigni:

EMANGIOMA DELLA COROIDE

Il più

frequente tumore primitivo vascolare della coroide è l’emangioma cavernoso

circoscritto. Gli altri tumori vascolari primitivi della coroide

(l’emangiopercitoma e l’emangioma capillare) sono estremamente rari.

L’emangioma cavernoso coroideale può essere di tipo circoscritto o

diffuso. Quest’ultima forma può essere correlata alla Sindrome di

Sturge-Weber.

L’EMANGIOMA COROIDEALE

CIRCOSCRITTO

Definizione e classificazione

L’emangioma coroideale

circoscritto è un importante tumore vascolare che entra in diagnosi

differenziale con altre lesioni amelanotiche dell’uvea (melanoma amelanotico,

metastasi, osteoma, degenerazione maculare ecc.).

La forma circoscritta di questo tumore

benigno è raramente associata al nevus flammeus cutaneo che invece caratterizza

la sindrome di Sturge-Weber.

La

frequenza di questo tumore, di solito unilaterale, è di circa 30 volte inferiore

rispetto a quella del melanoma uveale anche perché molti casi, essendo

asintomatici, rimangono misconosciuti.

Caratteristiche cliniche e diagnostiche

Il tumore rimane generalmente misconosciuto

fino a quando diventa sintomatico. La comparsa di sintomi, calo dell’acuità

visiva e/o metamorfopsie, avviene generalmente nella terza o quarta decade di

vita.

L’esame obiettivo del segmento anteriore è sempre normale

così come la pressione intraoculare.

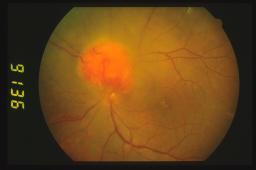

Oftalmoscopicamente il

tumore appare come una massa sottoretinica di un colore rosso arancio spesso

identico a quello della coroide circostante. Sulla superficie tumorale possiamo

ritrovare foci bianco-giallastri o più frequentemente accumuli di pigmento

sottoretinico a livello di epitelio pigmentato retinico.

La

dimensione dell’emangioma coroideale varia circa da tre a 18 mm di diametro

massimo e da uno a 7 mm di spessore.

La

sede più frequente di riscontro dell’emangioma coroideale è la coroide

posteriore. In particolare l’80% ha sede al polo posteriore ed il rimanente 20%

è in genere parapapillare.

La presenza di un emangioma in sede

sottomaculare determina già nei primi anni di vita un'ipermetropia monolaterale

con rischio d'ambliopia. Queste caratteristiche devono quindi far sospettare,

nelle ambliopie anisometropiche dell’infanzia, la presenza di un emangioma

corideale sottomaculare.

Se il tumore è invece paramaculare, si

potrà avere un calo dell’acuità visiva in età adulta dovuto ad un sollevamento

sieroso del neuroepitelio retinico coinvolgente la fovea. Nell’adulto, alla

presenza di distacchi sierosi del neuroepitelio al polo posteriore, deve essere

quindi esclusa la presenza di piccoli emangiomi coroideali paramaculari.

Quando il

distacco del neuroepitelio persiste per lungo tempo si potranno osservare

alterazioni atrofiche dell'epitelio pigmentato retinico (“sindrome

gravitazionale”), degenerazioni cistiche ingravescenti della retina e zone

ischemiche retiniche periferiche con neovasi retinici al loro margine. In

presenza di tumori di grosse dimensioni si possono avere distacchi retinici

secondari totali.

In genere l’emangioma coroideale ha delle caratteristiche

oftalmoscopiche tali da consentire una diagnosi agevole.

Esistono tuttavia delle lesioni d'aspetto

morfologico non caratteristico che rendono difficile la diagnosi differenziale

con altre lesioni amelanotiche coroideali (melanoma amelanotico, metastasi,

corioretinopatia sierosa centrale, sclerite posteriore, osteoma della coroide,

degenerazione maculare senile, ecc.). In questi casi, oltre alla valutazione

oftalmoscopica binoculare diretta o indiretta (Infatti è fondamentale la visione

stereoscopica del fondo oculare che permette di visualizzare la “rilevatezza”

del tumore sul piano retinico ed il suo colore.), è necessario eseguire alcuni

esami strumentali aggiuntivi.

Per una corretta

interpretazione delle immagini diagnostiche ricavabili da indagini strumentali

bisogna tenere sempre presente la sede coroideale del tumore e le sue

caratteristiche istologiche. Infatti, l’emangioma è costituito da un gomitolo di

vasi sanguigni con scarsissimo tessuto di sostegno perivascolare in cui vi è un

flusso ematico rapido e vorticoso di molto superiore alla coroide sana

circostante.

Gli esami strumentali in grado di dare immagini patognomoniche

d'emangioma coroideale sono l’ecografia Ad e B Scan e l’angiografia con verde

indocianina.

L’ecografia A-scan standardizzata mostra picchi acustici

intralesionali ad alta reflettività pari a circa l’80-90% del picco retinico di

apertura. Quest'alta reflettività interna, è patognomonica di emangioma

coroideale, ed è determinata dalle numerose interfacie acustiche che

costituiscono le pareti dei vasi dell’emangioma.

In B-scan,

l’emangioma mostra sempre una forma ovalare a volte associata all’immagine di un

piccolo distacco del neuroepitelio sovrastante il tumore o di un sollevamento

sieroso retinico più ampio perilesionale. L’immagine è ad alta reflettività

paragonabile a quella del grasso retrobulbare e superiore a quella della coroide

circostante.Il tumore non invade mai la membrana di Bruch e quindi, immagini a

forma di fungo, sono sempre patognomoniche di

melanoma coroideale. L’immagine ecografica di calcificazioni intralesionali è

talvolta visibile nel contesto di un emangioma coroideale. Tali lesioni sono

però facilmente distinguibili dall’aspetto ecografico d'iperiflettività assoluta

dell’osteoma coroideale.

Un altro esame fondamentale, nella diagnosi

differenziale tra emangioma e lesioni amelanotiche della coroide, è

l’angiografia con verde indocianina che permette di visualizzare la circolazione

della coroide e dei tumori coroideali non pigmentati.

Nell’emangioma coroideale, l’angiografia con verde indocianina

mostrerà un rapido riempimento del tumore (iperfluorescenza precoce), dovuto al

flusso ematico intenso, con un'iperfluorescenza massima dopo circa 30 sec.

Dopo tale periodo vi è un

altrettanto rapido svuotamento dei vasi tumorali dal colorante con

un'ipofluorescenza del tumore rispetto alla coroide circostante.

Infatti, la scarsità di tessuto di sostegno perivascolare

dell’emangioma, determina un ridotto accumulo di colorante rispetto alla coroide

sana circostante.

Invece nelle altre lesioni amelanotiche

tumorali o pseudotumorali l’elevata quantità di tessuto rispetto all’esigua

vascolarizzazione interna determinano nell’angiografia con verde indocianina un

lento riempimento iniziale (ipofluorescenza precoce) e un accumulo maggiore di

colorante in sede extravasale

nelle fasi tardive (iperfluorescenze tardive) dell’esame.

Altri esami strumentali

utili nella gestione dell’emangioma coroideale sono l’angiografia a fluorescenza

e la tomografia coerente a radiazioni ottiche (OCT).

Queste

indagini strumentali, pur non fornendo informazioni patognomoniche, consentono

una valutazione qualitativa e quantitativa delle alterzioni retiniche secondarie

alla presenza del tumore o agli esiti del suo trattamento.

L’angiografia a

fluorescenza permette una visualizzazione del distacco sieroso del

neuroepitelio, che determina il calo dell’acuità visiva, e la scoperta di una

lesione coroideale adiacente o sottostante.

Inoltre le alterazioni

atrofiche “gravitazionali” dell’epitelio pigmentato retinico sono ben visibili

all’angiografia e dimostrano che la lesione è datata.

L’OCT è

un’indagine strumentale, di recente introduzione, che ci consente un rapido e

non invasivo studio degli strati retinici in senso qualitativo e quantitativo.

L’esame consente di evidenziare e quantificare il sollevamento del neuroepitelio

maculare secondario all’emangioma coroideale. Tali parametri saranno quindi

monitorati nel tempo per valutare follow-up naturale o dopo trattamento.

Istopatologia

Alla

valutazione istologica il tumore appare come una massa di vasi sanguigni

congesti. Possono essere prevalentemente di tipo capillare, cavernoso o misti.

La forma cavernosa è la più frequenter ed è caratterizzata da ampi vasi congesti

separati da sottili setti connettivali. La forma capillare è rara ed è

costituita da fini capillari separati da connettivo. Le alterazioni della retina

soprastante il tumore sono caratterizzate da degenerazioni cistiche retiniche,

macrofagi contenenti melanina o lipofuscina, metaplasie dell’epitelio pigmentato

retinico.

Trattamento

L’emangioma della coroide è un tumore benigno e quindi il

trattamento non è finalizzato alla distruzione del tumore a qualsiasi costo ma,

invece, al mantenimento della migliore acuità visiva per il maggior tempo

possibile.

Se il paziente non ha sintomi o calo dell’acuità

visiva il trattamento non è necessario ed il paziente andrà controllato nel

tempo.

Se un sollevamento del neuroepitelio determina un calo

dell’acuità visiva il trattamento dovrà essere preso in considerazione.

I trattamenti sono essenzialmente di due tipi: la laser terapia e la

radioterapia.

La scelta della migliore terapia per un determinato

emangioma dipende dal suo spessore, dal diametro, dall’ampiezza del sollevamento

sieroso del neuroepitelio, dalla presenza di danni irreversibili retinici

maculari e dalla localizzazione del tumore.

Lo scopo del trattamento fotocoagulativo

laser è di creare, sopra la superficie tumorale, delle cicatrici

retino-coroideali tali da consentire creare un'adesione della retina

all’epitelio pigmentato sottostante allo scopo di ridurre l’essudazione con una

conseguente diminuzione o scomparsa del sollevamento sieroso del neuroepitelio

ed un miglioramento dell’acuità visiva.

Questo tipo d'approccio terapeutico è

indicato per emangiomi di piccole e medie dimensioni. La fotocoagulazione può

essere intensa con spot confluenti sulla superficie del tumore oppure con spot

intensi ma radi sulla superficie tumorale. Quest’ultima opzione è consigliabile

per le lesioni paramaculari.

L’angiografia a fluorescenza consente un utile monitoraggio degli esiti

del trattamento laser.

Un nuovo approccio terapeutico mediante

laser a diodo è la Termo Terapia Transpupillare (TTT). Questo trattamento,

attualmente utilizzato con successo nella distruzione di melanomi coroideali di

piccole dimensioni, è stato eseguito in via sperimentale anche nell’emangioma

coroideale.

Il trattamento

alternativo al laser è la radioterapia a basse dosi eseguibile con diversi

approcci, radioterapia esterna, placche episclerali, protoni e gamma knife.

Questo trattamento determina nel tempo una distruzione dell’emangioma con una

risoluzione del distacco retinico secondario.

Le indicazioni per

l’utilizzo della radioterapia riguardano le lesioni sottomaculari con

sollevamento retinico e gli emangiomi di grandi dimensioni.

La

prognosi quoad vitam è eccellente essendo l’emangioma un tumore benigno. La

prognosi visiva dipende dalla sede, dall’ampiezza della lesione e soprattutto

dalla presenza, dall’estensione e dalla durata del sollevamento del

neuroepitelio maculare.

EMANGIOMA COROIDEALE DIFFUSO

L’emangioma

coroideale diffuso è un tumore benigno vascolare occupante la coroide posteriore

che si continua con la coroide circostante con margini mal definiti. L’emangioma

coroideale diffuso è presente nel 50% dei pazienti con la sindrome di Sturge

Weber ma può essere presente, seppur raramente, da solo.

A

differenza della forma circoscritta, quest'emangioma è generalmente

diagnosticato nella prima decade di vita a causa dell’ambliopia ipermetropica

che determina o per la presenza dell’emangioma cutaneo.

La

pupilla dell’occhio affetto ha un riflesso più rosso del controlaterale sano

mentre vitreo e cristallino sono trasparenti. Oftalmoscopicamente si apprezza un

diffuso ispessimento coroideale rossastro che meglio si evidenzia all’esame

ecografico in B-Scan.

La gestione

dell’emangioma coroideale diffuso è difficile a causa delle dimensioni

dell’emangioma e si basa sulla fotocoagulazione, la radioterapia o la

chirurgia.

Inoltre molto frequentemente nell’occhio affetto da

emangioma è presente un glaucoma cronico ad angolo aperto.

La

prognosi visiva è scarsa e la prognosi quoad vitam appare condizionata solo se

l’emangioma oculo-cutaneo è associato ad un emangioma leptomeningeo diffuso

(Sindrome di Sturge Weber).

EMANGIOMA CAPILLARE

L’emangioma capillare della coroide è una

variante istopatologica dell’emangioma coroideale circoscritto. La lesione è

costituita, contrariamente ai grossi vasi dilatati coroideali dell’emangioma

circoscritto, da vasi di piccole dimensioni.

In

alcuni casi è associato ad emangiomi capillari cutanei

EMANGIOPERCITOMA

UVEALE

Si tratta di un tumore rarissimo di cui sono riportati pochi casi in letteratura. L’emangiopercitoma è costituito da una proliferazione di periciti vascolari. L’aspetto oftalmoscopico è quello di un tumore coroideale amelanotico. L’angiografia e l’ecografia oculare non danno immagini patognomoniche della lesione. Istologicamente si tratta di un agglomerato di canali vascolari separati da tessuto costituito da periciti.

L’emangioma capillare si può presentare come una lesione solitaria

retinica, o può far parte della sindrome di von Hippel-Lindau in cui sono

associate angiomatosi sistemiche.

Tuttavia in entrambi i casi il

tumore appare clinicamente e istologicamente identico.

Definizione e classificazione

di cellule endoteliali e canali vascolari. La lesione è diagnosticata

in genere tra i 10 ed i 30

anni quando la lesione, essudando, determina

un calo dell’acuità visiva. La lesione può essere multipla nel 30% dei

casi.

La bilateralità e la molteplicità delle lesioni

implicano una mutazione genetica e l’appartenenza alla sindrome di von Hippel

Lindau.

Caratteristiche cliniche e

diagnostiche

Nello stadio precoce, l’emangioma periferico è molto piccolo e

oftalmoscopicamente lo s'individua a fatica ma lo si può localizzare più

agevolmente seguendo i vasi afferenti ed efferenti dilatati. Quando il tumore

s'ingrandisce appare un nodulo rosso-rosa con i caratteristici vasi afferenti ed

efferenti dilatati che arrivano fino alla papilla ottica.

Se il

tumore è invece in sede epipapillare o iuxtapapillare può apparire come un

nodulo a margini netti senza i vasi dilatati.

L’emangioma

capillare retinico può essere diviso nella forma essudativa e

vitreoretinica.

La forma essudativa è

caratterizzata da un'essudazione intraretinica e sottoretinica che inizialmente

è perilesinale e

successivamente alla crescita del tumore aumenta fino a coinvolgere la macula.

Nei casi più avanzati l’essudazione può determinare anche un distacco retinico

essudativo totale simile a quello della malattia di Coats.

La

forma vitreoretinica è invece caratterizzata da emangiomi retinici con

minima reazione essudativa ma con una reazione vitreale intensa che può

determinare la formazione di bande vitreali e quindi trazione vitreo retinica.

Queste trazioni possono determinare distacchi di retina trazionali ed evolvere

in ptsi bulbare.

L’emangioma capillare retinico periferico ha

un aspetto oftalmoscopico caratteristico. In presenza di una vasta essudazione

retinica coinvolgente il polo posteriore il tumore entra in diagnosi

differenziale con la malattia di Coats da cui tuttavia si differenzia per la

presenza costante del tumore e dei vasi dilatati.

Altre lesioni con cui entra in diagnosi

differenziale l’emangioma capillare retinico sono l’emangioma racemoso retinico,

l’emangioma cavernoso retinico, i macroaneurimi retinici con essudazione

ecc.

L’emangioma in sede peripapillare può entrare in diagnosi

differenziale con il papilledema e con la papillite. Un accurata anamnesi,

un’attenta oftalmoscopia binoculare ed un’angiografia a fluorescenza sono in

grado di differenziare le lesioni.

Tra gli esami strumentali la

fluorangiografia consente di valutare dinamicamente il riempimento e lo

svuotamento dei vasi afferenti ed efferenti e di rivelare la presenza di

altre lesioni di piccole dimensioni e misconosciute all’esame oftalmoscopico.

L’esame è inoltre una guida indispensabile al trattamento laser dell’emangioma

ed al suo follow-up.

L’ecografia oculare e l’angiografia con verde indocianina non

danno informazioni aggiuntive di particolare interesse clinico nella diagnostica

differenziale.

L’emangioma retinico consiste in una

proliferazione di capillari che sostituiscono a tutto spessore la retina. La

crescita può avvenire verso il vitreo (endofitico) o verso la coroide

(esofitico). La proliferazione benigna riguarda le cellule endoteliali ed i

periciti. All’interno del tumore può esistere una marcata proliferazione

fibrogliale.

Il

trattamento deve iniziare solo quando il tumore, mostrando segni di crescita,

aumenterà l’essudazione retinica. Se non cresce e non determina essudazione

retinica deve essere controllato oftalmoscopicamente ogni 3-4 mesi.

I trattamenti dipendono dalla sede, dimensioni del tumore, dalla

trasparenza dei mezzi diottrici e dal grado di fibrosi vitreoretinica.

Lo scopo del trattamento di questo tumore benigno, ma a crescita

lenta, è la sua distruzione per fermare l’essudazione intra e sottoretinica

maculare che è la causa del calo dell’acuità visiva.

Il

trattamento fotocoagulativo laser transpupillare viene eseguito prevalentemente

su tumori periferici di piccole e medie dimensioni. La tecnica utilizzata

consiste nell’utilizzare basse potenze e lunghi tempi di esposizione.

Il trattamento sarà diretto sul tumore

ed in un’unica sessione per gli emangiomi di piccole

dimensioni (< a un diametro

papillare).

Per gli

emangiomi di diametro maggiore più grandi si preferisce iniziare con un

trattamento perilesionale (doppia fila di spot) e

dopo trenta giorni circa si esegue il trattamento sul vaso afferente.

Successivamente si tratterà direttamente la massa tumorale fino alla sua

completa distruzione (fig.5).

Negli emangiomi periferici più

grossi, è consigliabile utilizzare la crioterapia con la tecnica del triplo

congelamento ed eventualmente ripetere il trattamento a distanza di tre

mesi.

Il successo del trattamento comporterà una scomparsa

degli essudati retinici ed anche

riduzione del calibro della

forma dei vasi retinici tumorali.

EMANGIOMA

CAVERNOSO RETINICO

Emangioma cavernoso retinico è un tumore vascolare benigno. Lo si

diagnostica più frequentemente nei giovani adulti come lesione solitaria oculare

o associata ad altre malformazioni cutanee ed intracraniche.

Oftalmoscopicamente appare come un grappolo di aneurismi di colore

rosso scuro generalmente nella retina periferica e più raramente vicino al disco

ottico.

A differenza dell’emangioma capillare retinico le

pareti vascolari non sono alterate e quindi viene a mancare la componente

essudativa perilesionale.

Istologicamente si tratta infatti

di vene retiniche dilatate e congeste.

Alla fluorangiografia

retinica i vasi rimangono ipofluorescenti nelle fasi precoci e solo nelle fasi

tardive gli aneurismi si riempiono di colorante.

Nella

maggior parte dei casi non è necessaria alcuna terapia ed il riscontro del

tumore vascolare è spesso casuale. In rari casi vi può essere un'emorragia

vitreale e tale complicanza può richiedere una terapia adeguata chirurgica e/o

laser.

EMANGIOMA RACEMOSO RETINICO

L’emangioma racemoso o cirsoide retinico è un’imponente

alterazione vascolare del circolo retinico

dovuta ad un’anastomosi diretta arteria-vena.

La valutazione oftalmoscopica mostra un caratteristico ammasso di

vasi tortuosi, congesti e dilatati a partenza dalla papilla ottica.

Alla fluorangiografia si dimostra la comunicazione arteria-vena

con un rapido riempimento del tumore ma senza accumulo di colorante o

essudazione.

L’evoluzione è molto lenta con complicanze

oculari rare (emorragie retiniche o occlusioni vascolari).

L’emangioma racemoso può essere una componente della sindrome di

Wyburn-Mason per cui il paziente

deve essere indagato per escludere la

presenza di queste alterazioni vascolari in altre parti del corpo (cervello,

orbita, mandibola ecc.).

TUMORE VASOPROLIFERATIVO DEL FONDO

OCULARE

Il tumore vasoproliferativo del fondo oculare (TVPFO) è una massa

rosso-rosa con vaso retinico afferente e venoso

efferente solo lievemente tortuosi ma non dilatati.

Clinicamente possiamo dividere il tumore in forma primaria e forma

secondaria.

La forma primitiva è in genere una lesione

solitaria, monolaterale, localizzata nel quadrante infero temporale.

La forma secondaria occorre in occhi con lesioni

predisponenti (uveiti, toxocariasi, retinite pigmentosa ecc.), bilaterale ed

associata ad una forte essudazione retinica.

La terapia

fotocoagulativa laser è riservata a lesioni piccole e con scarsa essudazione.

Per lesioni di grandi dimensioni o con intensa essudazione è preferibile la

crioterapia.

ASTROCITOMA RETINICO

L’amartoma astrocitico della retina è un tumore benigno composto

da cellule gliali in prevalenza astrociti.

Clinicamente esistono due forme. La forma solitaria retinica

non associata a sclerosi tuberosa e quella associata a lesioni amartomatose

multiple extraoculari (astrocitoma intracranico, angiofibroma cutaneo, chiazze

cutanee di depigmentazione, rabdomioma cardiaco, angiolipoma renale, ecc.)

tipiche della sclerosi tuberosa.

Oftalmoscopicamente la lesione appare in due forme principali. Una

sessile non calcifica ed una composta da sferule calcifiche che lo fanno entrare

in diagnosi differenziale con il retinoblastoma da cui differisce per la

mancanza di feeder vessels.

Fluorangiograficamente si

apprezzano i vasi tumorali ed un iperfluorescenza tardiva. Nei casi più atipici

può essere necessario la biopsia mediante ago aspirato.

TUMORI MIOGENICI

I tumori miogenici dell’uvea sono il rabdomiosarcoma ed il

leiomioma.

Il rabdomiosarcoma è un tumore maligno mesenchimale dell’infanzia. In letteratura esistono solo tre casi di rabdomiosarcoma dell’iride e dei corpi ciliari. Il tumore è indistinguibile alla valutazione clinico-strumentale da altre neoplasie.

Il leiomioma è un tumore benigno della muscolatura liscia colpisce in genere giovani donne. Clinicamente appare simile ad un melanoma amelanotico con vasi sentinella e con estensione sclerale. Il leiomioma è più frequentemente irideo e solo più raramente si possono trovare grossi tumori dei corpi ciliari a lenta crescita.

La terapia è chirurgica od osservazionale.

TUMORI NEUROGENICI

I tumori neurali che originano nel tratto uveale sono lo schwannoma, il neurofibroma.

Lo schwannoma (neurilemoma) è un tumore benigno delle guaine dei nervi ciliari del tratto uveale. Clinicamente appare come una neoformazione coroideale, prevalentemente non pigmentata, indistinguibile da un melanoma uveale.

Istologicamente è una proliferazione di cellule di Schwann e può presentarsi come forma solitaria o molto più raramente associata alla neurofibromatosi.

Il neurofibroma occorre in genere associato alla neurofibromatosi di von Recklinghausen. Si tratta di un amartoma di cellule gliali e melanocitiche a livello di iride (noduli di Lisch) e a livello di coroide.

Definizione e Classificazione

L’osteoma della coroide è un tumore benigno dell'uvea

costituito da tessuto osseo. Data la rarità diquesto tumore non esistono dati

epidemiologici consistenti sulla sua incidenza o prevalenza. Tuttavia dalla

valutazione della letteratura esistente l’osteoma appare più frequente nelle

donne giovani (20-30 anni) senza predilezione di razza. La lesione è unilaterale

nel 75-80% dei casi.

Caratteristiche Cliniche

e Diagnostica

Oftalmoscopicamente

l’osteoma appare come una lesione sottoretinica placoide giallo-arancio

contenente accumuli di pigmento marrone. La lesione può essere localizzata in

sede peripapillare o al solo polo posteriore. Le dimensioni variano da alcuni

millimetri di diametro fino ad occupare tutto il polo posteriore. La forma può

essere rotonda od ovoidale con margini ben definiti ma irregolari. Quando il

tumore è bilaterale le dimensioni sono spesso asimmetriche. Sulla superficie del

tumore sono talvolta visibili dei ciuffi di vasi che originano nella parte

profonda del tessuto osseo. In alcuni casi si possono sviluppare, nel contesto

del tumore, delle membrane neovascolari o dei sollevamenti sierosi del

neuroepitelio.

L’aspetto

oftalmoscopico è spesso patognomonico di osteoma coroideale. Tuttavia il tumore

entra in diagnosi differenziale con altre lesioni tumorali o pseudotumorali

della coroide (melanoma amelanotico, metastasi, emangioma, degenerazione

maculare ecc.).

L’ecografia oculare B-scan è un esame strumentale

fondamentale nella diagnosi differenziale. Permette, infatti, di evidenziare

l’alta reflettività del tessuto osseo tumorale che blocca tutti gli ultrasuoni

determinando dietro alla lesione “ un’ombra acustica”. Riducendo gradualmente la

sensibilità dello strumento permane l’immagine iperriflettente del tessuto osseo

mentre si riduce quella del tessuto adiposo retrobulbare.

La fluorangiografia

retinica permette di visualizzare le alterazioni della coriocapillare e

dell’epitelio pigmentato retinico secondarie alla sostituzione della coroide da

parte del tessuto osseo tumorale. L'esame è quindi utile nella gestione delle

membrane neovascolari sottoretiniche e nei distacchi sierosi del neuroepitelio

retinico.

Molto più interessante è invece l’aspetto

dell’osteoma all’angiografia con verde indocianina. Quest'esame permette la

precisa visualizzazione dei margini coroideali della lesione e dei ciuffi di

vasi che dal profondo del tessuto osseo risalgono in superficie.

Istopatologia

L’osteoma è composto

di tessuto osseo maturo che sostituisce lo strato coroideale risparmiando parte

della coriocapillare. Nel tessuto tumorale sono presenti le trabecole ossee

contenenti ampi spazi cavernosi ricoperti da endotelio e piccoli vasi

capillari.

Le linee cellulari

presenti sono osteoblasti, osteociti e osteoclasti. Negli spazi intertrabeculari

midollari sono presenti elementi fibrovascolari, mastcellule e cellule

mesenchimali. La coriocapillare appare assottigliata e/o obliterata ed il

sovrastante epitelio pigmentato retinico appare assottigliato o atrofico

contenente accumuli di melanofagi contenenti pigmento.

La patogenesi di questo tumore è sconosciuta. Sono

state ipotizzate diverse origini (post-infiammatoria, post-traumatica o

coristoma) ma le caratteristiche clinicopatologiche della lesione (tessuto

osseo, età d'insorgenza e progressione) non confermano queste ipotesi.

Essendo un tumore

benigno a lentissima crescita, il trattamento consiste nell’osservazione

periodica e nel monitoraggio delle complicanze che possono ridurre l’acuità

visiva.

Un rapido deterioramento è generalmente legato

all’insorgenza di una membrana sottoretinica maculare. Questa è la complicanza

più temibile per la prognosi visiva e può essere trattata con fotocoagulazione

laser secondo criteri standard.

Un lento deterioramento

dell’acuità visiva è invece secondario ad un'alterazione progressiva dei

fotorecettori retinici dovuta all’alterazione della coriocapillare assottigliata

e occlusa dal tumore.

La prognosi visiva dipende quindi anche

dalla localizzazione del tumore. Non esistono invece differenze della prognosi

quoad vitam rispetto alla popolazione normale.

Tumori Maligni

MELANOMA OCULARE

I melanomi oculari (congiuntivali ed uveali) sono

tumori molto rari, caratterizzati da una prognosi spesso grave. I melanomi

uveali sono spesso asintomatici e

determinano disturbi aspecifici dell’acuità visiva solo quando raggiungono

dimensioni ragguardevoli o interessano l’area maculare. La miglior forma di

prevenzione e diagnosi precoce appare quindi il controllo annuale oftalmologico

del fondo oculare. Il coinvolgimento dell’occhio, organo di piccole dimensioni

ma con funzioni importantissime, impone poi la gestione del paziente presso

centri di alta specializzazione.

Definizione ed

incidenza.

I tumori maligni

congiuntivali sono rappresentati dai carcinomi a cellule squamose e sebaceo, dal

melanoma, dai tumori linfoidi, dal sarcoma di Kaposi. Tra questi, il melanoma,

che origina dai melanociti congiuntivali, è estremamente raro (meno del 2% di

tutti i tumori maligni oculari), con una incidenza compresa tra 0.024 e 0.052 nuovi casi ogni 100.000 abitanti,

pari a circa 1/40 di quella dei melanomi uveali. La patogenesi di questo tumore

è stata sempre fonte di controversie; attualmente si considera che esso origini

nel 75% dei casi da una melanosi acquisita primitiva (MAP), mentre nel restante 25% da un nevo

congiuntivale pre-esistente o de novo.

Diagnosi

La diagnosi differenziale

tra melanoma congiuntivale ed altre lesioni pigmentate benigne (nevo, melanosi,

melanocitosi) o pre-cancerose (melanosi acquisita primitiva) si basa

essenzialmente su storia clinica, morfologia della lesione e reperto

bioptico.

Nel nervo congiuntivale esistono spesso spazi cistici

intralesionali comunemente assenti nel melanoma. Inoltre l’incidenza del

melanoma è maggiore nella età di mezzo, mentre è raro nei primi anni di vita e

nell’adolescenza in cui è frequente il riscontro dei nevi. Il melanoma

pigmentato è anche facilmente differenziabile, mediante valutazione al

biomicroscopio, da quelle lesioni a sede sclerale (melanocitosi oculare o

oculodermica) che creano una pseudo pigmentazione

congiuntivale.

Tra le lesioni pigmentate della congiuntiva la più

importante è la melanosi acquisita primitiva (MAP). Si tratta di una lesione

piatta, quasi sempre monolaterale, che colpisce prevalentemente pazienti di

media età. Essa può aumentare di dimensioni o modificare la propria

pigmentazione nel tempo, ma, soprattutto, può trasformarsi in melanoma

congiuntivale; questo evento si verifica

50% dei casi di MAP che presentano atipie cellulari all’esame

istologico.

Nelle lesioni con un aspetto morfologico francamente

benigno l’approccio diagnostico si basa sulla valutazione clinica e sulla

documentazione fotografica, ripetute e confrontate nel tempo. Nelle lesioni

dubbie di piccole dimensioni è consigliata l’escissione chirurgica in toto e la

valutazione istologica. Nelle lesioni di maggiore dimensione è preferibile

eseguire biopsie multiple di aree con diversa morfologia. Le biopsie multiple di

lesioni maligne non peggiorano la prognosi.

Il paziente affetto da melanoma congiuntivale

deve essere sottoposto, prima del trattamento locale, ad indagini diagnostiche

per escludere la presenza di metastasi. Queste possono interessare, per

diffusione linfatica, i linfonodi cervicali, sottomandibolari, preauricolari e

addominali, nonché il tessuto sottocutaneo periorbitario, e, per via ematica, il

fegato, lo scheletro, la parotide ed il sistema nervoso

centrale.

Robertson ha riferito su alcuni pazienti con metastasi

alle cavità nasali e paranasali; questa importante segnalazione suggerisce

l’esecuzione di una visita otorinolaringoiatrica.

Trattamento e risultati

L’approccio terapeutico è guidato dalle dimensioni e dalla

localizzazione del melanoma. Nei melanomi di piccole dimensioni localizzati in

sedi favorevoli (congiuntiva bulbare e perilimbare) è sufficiente una ampia

resezione chirurgica. Nei casi situati in sedi sfavorevoli (congiuntiva

palpebrale, fornice, caruncola e margine palpebrale) o di grandi dimensioni,

l’exenteratio orbitae, tecnica chirurgica radicale in cui si rimuove tutto il

contenuto orbitario con conseguente cecità e deturpazione del volto, era

considerata l’unico trattamento proponibile.

Un recente studio

retrospettivo ha tuttavia dimostrato che la sopravvivenza dei pazienti

sottoposti ad exenteratio orbitae non era migliore di quelli trattati con

exeresi chirurgica locale, suggerendo di limitare l’impiego della chirurgia

radicale ai soli casi che infiltrano l’orbita. Attualmente nei melanomi a

localizzazione sfavorevole si preferisce quindi eseguire un’asportazione

chirurgica totale della lesione con ampio margine di sicurezza ed associare la

crioterapia o la radioterapia.

Quest’ultima

utilizza isotopi beta emittenti, quali lo Stronzio-90 ed il Rutenio-106, che per

le loro caratteristiche energetiche, consentono di somministrare alte dosi a

livello della congiuntiva con risparmio del cristallino (meno del 5% della dose

totale). La mortalità a 5 anni

varia dal 14% al 27%; a 10 anni è del 30% circa. I fattori di rischio

statisticamente significativi sulla mortalità sono la localizzazione sfavorevole

(mortalità doppia rispetto alle altre localizzazioni), la presenza di cellule

miste, fusate ed epitelioidi (mortalità tripla rispetto alla sola cellularità

fusata), la multifocalità (mortalità quintupla rispetto alle forme monofocali).

Il grado di invasione profonda del tumore determina una mortalità più elevata,

soprattutto nel gruppo di pazienti con tumore in sede sfavorevole.

Il melanoma Uveale

Definizione ed incidenza.

Il melanoma uveale, che origina dai melanociti uveali

della cresta neurale, è il tumore maligno intraoculare più frequente dell’età

adulta; esso tende a crescere sia all'interno del bulbo, invadendo e

disorganizzando i tessuti intraoculari, sia all'esterno, infiltrando la sclera

ed i tessuti orbitari. Il melanoma uveale metastatizza a distanza unicamente per

via ematogena data l'assenza di vasi linfatici a livello

bulbare.

Nel 1979 Wilkes e coll. calcolarono una incidenza annuale

nella popolazione generale di 7 nuovi casi per milione di abitanti, con una

grande differenza in rapporto all’età: tre casi per milione al di sotto dei 50

anni, 21 casi al di sopra. Attualmente la sua incidenza annuale negli Stati

Uniti è stimata essere di circa 6 nuovi casi per un milione di abitanti. Sulla

base di questi dati possiamo presumere che in Italia si verifichino circa 350

nuovi casi ogni anno. La sede di insorgenza piu' frequente è la coroide (85%),

seguita dai corpi ciliari (10%) e dall'iride (5%).

Diagnosi

La diagnosi di melanoma coroideale è essenzialmente clinica. La diagnosi differenziale con le altre lesioni pigmentate uveali (nevo, melanocitoma, ipertrofia dell’epitelio pigmentato retinico, emorragia coroideale, neovascolarizzazione, eccetera) si basa sulla valutazione oftalmoscopica da parte di un oftalmologo esperto. Come esami accessori possono essere utilizzati l’angiografia a fluorescenza e/o con verde indocianina e l’ecografia oculare A/B scan.

Le diagnosi differenziali più impegnative riguardano

i tumori amelanotici (nevi, emangiomi, metastasi, osteomi) e quei casi in cui

non è possibile visualizzare la lesione a causa dei mezzi diottrici non

trasparenti (lecomi corneali, cataratta, emovitreo, distacco di retina). In

tutti questi casi è raccomandabile l’uso di metodiche sofisticate quali

tomografia computerizzata, risonanza magnetica nucleare,

radioimmuno-scintigrafia o tomografia ad emissione di positroni. La storia

naturale della malattia, documentata in qualche caso dalla letteratura, è

invariabilmente caratterizzata dallo sviluppo di metastasi a

distanza.

Le sedi preferenziali sono il fegato (92% dei casi), il

polmone (31%), lo scheletro (23%), la cute (17%) ed il sistema nervoso centrale

(4%). Il tempo di comparsa dei secondarismi è estremamente variabile (da 2 mesi

a 30 anni); solitamente la loro comparsa porta al decesso entro un anno.

Prognosi

La classificazione citologica del melanoma uveale è un

importante fattore prognostico. Sono stati identificati tre tipi di cellule:

cellule fusate A, cellule fusate B, cellule epitelioidi. Sulla base di questa

suddivisione Callender classificò i melanomi in 6 gruppi, con prognosi

differente: a cellule fusate A e B, fascicolari, misti, necrotici ed a cellule

epitelioidi.

Più recentemente, McLean in un ampio studio

retrospettivo ha riclassificato su base prognostica i melanomi in tre gruppi:

nevi a cellule fusate, melanomi a cellule fusate e melanomi a cellule miste

(fusate ed epiteliodi). La mortalita' a 10 anni variava dallo 0% per i nevi a

cellule fusate a più del 50% per i melanomi a cellularità mista. Sono stati

individuati altri fattori in grado di influenzare la prognosi quoad vitam, oltre

alla citologia.

I piu' importanti sono: l'età del paziente, la localizzazione del tumore, il limite del margine tumorale anteriore, il diametro massimo tumorale, l'integrita' della membrana di Bruch e l'infiltrazione sclerale. A titolo puramente esemplificativo si può ritenere che un paziente anziano con un melanoma esteso ai corpi ciliari, con rottura della membrana di Bruch e con infiltrazione sclerale ha prognosi pessima.

Trattamento e risultati

L’evidenza anatomica di un tumore completamente

contenuto nel guscio sclerale e l'assenza di vasi linfatici bulbari hanno

giustificato per anni l'utilizzo dell'enucleazione quale unica metodica

terapeutica. Tuttavia, nonostante l'apparente radicalità dell’intervento e

l'assenza di metastasi al momento del trattamento, l’analisi di ampie casistiche

retrospettive evidenziava un elevato tasso di mortalità: il 35% a 5 anni, il

57% a 10 anni ed il 60% a 25

anni.

McLean e Zimmermann, in uno studio retrospettivo condotto su

3432 casi, evidenziarono la presenza di un picco di mortalità a circa due anni

dall'intervento di enucleazione, dovuto forse ad una disseminazione di cellule

neoplastiche durante l'intervento chirurgico. Sulla base di questa ipotesi si

cercò di ridurre le conseguenze della manipolazione chirurgica del bulbo oculare

sottoponendolo a congelamento durante l'intervento, o

ad irradiazione, con dose di 20 Gy, 24/48 ore prima

dell'enucleazione.

Questi accorgimenti non hanno tuttavia

dimostrato alcuna influenza sulla prognosi quoad vitam del paziente enucleato.

Vennero quindi sviluppate terapie conservative in alternativa all'enucleazione

(osservazione periodica di piccole lesioni, trattamento laser, resezione

chirurgica e radioterapia) in grado di garantire al paziente, a parità di

sopravvivenza, il mantenimento in sede del bulbo oculare con un eventuale

residuo visivo. L'osservazione periodica viene riservata alle lesioni di piccole

dimensioni (spessore inferiore a 3mm) ed è giustificata dalla constatazione che

alcune piccole neoformazioni precedentemente classificate come melanomi a

cellule fusate erano in realta' nevi a cellule fusate. Inoltre sono stati

documentati melanomi a crescita zero, definiti "dormant melanoma"

dagli Autori anglosassoni, che non crescono e non metastatizzano.

L'osservazione avviene mediante valutazione oftalmoscopica ma soprattutto

attraverso il confronto nel tempo di fotografie seriate della lesione. Il

trattamento fotocoagulativo laser viene attualmente utilizzato solo per lesioni

di piccole dimensioni (3mm di spessore massimo) a sede

periferica.

Le modalità di esecuzione variano

dalla fotocoagulazione transpupillare diretta con alte potenze, alla metodica

Low Energy-High Exposure introdotta allo scopo di aumentare la profondità della

necrosi. Il fascio di luce laser viene utilizzato per via transpupillare anche

nella terapia fotodinamica e nella termoterapia. La sopravvivenza dei pazienti

dopo questo tipo di trattamento appare sovrapponibile a quella ottenuta con le

metodiche più demolitive.

La resezione chirurgica locale del tumore,

introdotta da Foulds, comporta l'asportazione del tumore dall'esterno. E' una

tecnica chirurgica di difficile esecuzione e limitata ai melanomi dei corpi

ciliari e dell’iride. Il trattamento conservativo del melanoma uveale

attualmente più utilizzato è la radioterapia. Lo scopo della radioterapia è

quello di sterilizzare il tumore inibendo la capacità replicativa

cellulare.

Il melanoma uveale viene considerato radioresistente e

per il suo trattamento devono essere utilizzate dosi elevate di radiazioni

(50-60 Gy), in genere mal tollerate dalle strutture intraoculari più

radiosensibili (cristallino, nervo ottico, retina). Appare quindi indispensabile

utilizzare tecniche di irradiazione che consentano di somministrare alte dosi al

tumore risparmiando invece i tessuti peritumorali sani.

Già nel 1929 Moore tentò questo

approccio utilizzando una tecnica di brachiterapia interstiziale con aghi di

Radon impiantati direttamente nella massa neoplastica. Da allora ad oggi nuove e

più sofisticate metodiche sono state introdotte: la brachiterapia con placca

episclerale, la radioterapia con adroni (protoni e ioni elio) e la

radiochirurgia con Gamma Knife. La placca episclerale è costituita da un guscio

metallico di forma e dimensioni adeguate, contenente un isotopo radioattivo

(Cobalto 60, Rutenio 105, Iodio 125).

La placca viene suturata alla

sclera in corrispondenza del tumore permanendo il tempo necessario (sino a 10

giorni ) a somministrare una dose totale di almeno 100 Gy. Grazie al guscio

metallico l’irradiazione avviene prevalentemente verso il tumore con una

dispersione minima ai lati della placchetta. Mediante questa tecnica possono

essere trattate lesioni con spessore massimo di 5mm. Il controllo locale di

malattia è dell’85%, con la

conservazione di un buon grado di acuità visiva nella quasi totalità dei

pazienti. La radioterapia con adroni utilizza

generalmente protoni con energia di almeno 75 MV prodotti da un

ciclotrone.

Le caratteristiche fisiche dei protoni (picco di Bragg)

consentono di ottenere un fascio molto collimato in grado di cedere tutta la

dose terapeutica sul bersaglio ad una profondità voluta. Presso il Massachussets General

Hospital-Harvard Cyclotron Laboratory di Boston, dal 1976 ad oggi, sono stati

trattati oltre 2200 pazienti. La dose totale somministrata è stata di 70 Gy

equivalenti. L’analisi più recente è stata condotta su 1006 casi ed è risultata

in un controllo locale a 5 anni del 96%; il 90% dei pazienti guariti ha

conservato l’occhio, il 50%

l’acuità visiva. La sopravvivenza a 5 anni è dell’80%.

Possono essere

trattati tumori di tutte le dimensioni ed in qualsiasi sede, ma i migliori

risultati sono stati ottenuti nelle lesioni con diametro inferiore a 16mm e

spessore inferiore ad 8 mm che interessavano la sola coroide. In qualche centro

l’adroterapia è stata praticata utilizzando ioni elio: è riportata una

percentuale di fallimenti locali assai bassa (2,4% a 5 anni ed oltre), nettamente inferiore

a quella ottenibile con altre forme di irradiazione localizzata.

La

Gamma Knife è una apparecchiatura complessa, che comprende, oltre l’unità

radiante, i sistemi per la localizzazione del tumore, la definizione del piano

di trattamento ed il controllo del trattamento. Il cuore della Gamma Knife è un

computer (Gamma Plan) direttamente interfacciato con i più sofisticati sistemi

di imaging neuroradiologici (tomografia computerizzata e risonanza magnetica ad

alta definizione). Sullo schermo del computer, al quale giungono direttamente le

immagini diagnostiche, l’operatore è quindi in grado di localizzare il tumore,

disegnarne i margini, individuare le parti anatomiche da non irradiare,

scegliere il collimatore di diametro adeguato alle dimensioni del tumore,

calcolare la dose di irradiazione (tempo per numero di shot) ed infine

visualizzare le isodosi del trattamento direttamente sull’immagine

neuroradiologica.

L'unità radiante contiene 201 sorgenti di cobalto-60 collocate in

un corpo emisferico centrale. Il raggio emesso da ciascuna sorgente di cobalto

viene accuratamente collimato e fatto convergere con precisione in un punto

comune, definito isocentro, corrispondente all'intersezione dei raggi nel centro

del casco collimatore. La distribuzione geometrica delle sorgenti e il sistema

di collimazione assicurano così dosi elevate all’isocentro, di cui possono

essere variate forma e dimensioni, con risparmio dei tessuti perilesionali

sani.

Le Mestastasi Oculari

Introduzione

Le metastasi uveali sono i tumori

intraoculari più frequenti, anche se la

loro presenza è spesso sottostimata.

Infatti, la valutazione autoptica di bulbi oculari di pazienti deceduti per

tumore ha evidenziato la presenza di metastasi coroideali, clinicamente non

rilevate in vita, nel 4% dei

casi.

L’uvea ha delle caratteristiche anatomiche peculiari. Infatti la sua

struttura vascolare è di tipo terminale a lobuli. Queste caratteristiche ne

fanno una specie di rete filtrante in cui eventuali cellule tumorali presenti

nel sangue, si impiantano e

sviluppano la metastasi.

Tumori Primitivi

Al momento del riscontro di un secondarismo uveale la storia

clinica di un pregresso tumore primitivo è presente nel 70% dei casi. Nel

restante 30% non vi è invece un’anamnesi positiva per patologie tumorali

pregresse.

In questi pazienti una successiva valutazione oncologica sistemica

rivela la presenza del tumore primitivo solo nel 50% dei casi.

Quindi nel 17%

dei pazienti in cui viene diagnosticata una metastasi uveale, non si riesce ad individuare la sede del

tumore primitivo da cui è originata.

I tumori che più frequentemente determinano

metastasi coroideali sono i carcinomi. I più frequenti sono il tumore della

mammella (47%), del polmone (21%), del tratto gastrointestinale (4%), del rene

(2%), della pelle (2%), della prostata (2%), altre sedi (4%) e sede sconosciuta

(17%).

Le donne rappresentano il 70% dei pazienti affetti da

secondarismi uveali in virtù dello spiccato tropismo per la coroide che ha il

carcinoma della mammella.

L’età media dei pazienti è tra i 40

ed i 70 anni e dipende dalle caratteristiche epidemiologiche del tumore di

origine.

Caratteristiche Cliniche

La

sede più frequente delle metastasi uveali è la coroide (90%), i corpi ciliari

sono interessati nel 20% e l’iride nel 10%. La lesione è infatti unica nel 70% dei casi mentre nel restante 30%

può essere multifocale.

La

metastasi uveale può presentarsi bilateralmente circa nel 30% dei casi.

La multifocalità e la bilateralità rappresentano due caratteristiche

patognomonica di secondarismo molto utili nella diagnosi differenziale.

La localizzazione sottomaculare è presente nel 12% dei casi, mentre

nell’80% la sede è tra macula ed equatore.

Solamente l’8% delle metastasi sono post equatoriali.

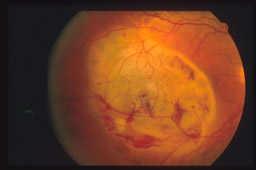

Oftalmoscopicamente la metastasi si presenta come una lesione

giallastra con una forma placoide. Lo spessore medio ecografico è di 3mm ed il

diametro medio è di circa 9mm.

Nelle lesioni più spesse vi è un

distacco sieroso della retina sovrastante la massa con alterazioni dell’epitelio

pigmentato retinico. Questo tipo di alterazione accompagna le metastasi nel 75%

dei casi.

Diagnosi differenziale

La

diagnosi di metastasi coroideale è solamente clinica e si basa principalmente su

un’anamnesi clinica positiva per tumore primitivo e sulle caratteristiche

morfologiche della lesione.

La

diagnosi differenziale di una metastasi è verso altre lesione amenalnotiche

uveali che in ordine di frequenza sono: il melanoma amelanotico, l’emangioma

coroideale, il nevo amelanotico coroideale, sclerite posteriore, osteoma

coroideale, infiammazioni corioretiniche granulomatose e più raramente

degenerazioni maculari essudative.

Gli esami oftalmologici

strumentali (ecografia oculare, fluorangiografia retinica, angiografia con verde

indocianina) possono fornire indicazioni tra loro complementari sull’aspetto

morfologico della lesione. Tali parametri tuttavia servono più a escludere certe

patologie più che a essere patognomoniche di metastasi.

Anche

l’assenza di un tumore primitivo alla diagnosi e addirittura dopo la valutazione

sistemica oncologica non esclude la natura metastatica della lesione uveale.

Trattamento

Se

il tumore era misconosciuto il trattamento iniziale riguarderà il tumore

primitivo e successivamente, in funzione della prognosi quoad vitam, la

metastasi oculare. Se il tumore è noto il trattamento sarà sistemico e

locale.

Infatti lo scopo della terapia è quello di sterilizzare

la metastasi coroideale, in modo che essa stessa non determini ulteriori

disseminazioni per via ematogena, e distruggere eventuali metastasi sub cliniche

sistemiche.

Questo obiettivo viene perseguito con un primo

approccio chemioterapico sistemico. Se non c’è risposta terapeutica adeguata

alla chemioterapia o la lesione è a sede sottomaculare si deve utilizzare la

radioterapia esterna (3000-4000 cGy) con dosi iperfrazionate allo scopo di

ridurre al minimo gli effetti collaterali comunque inevitabili nel tempo.

Prognosi

In

genere la prognosi per questi pazienti non è buona con una sopravvivenza media

di 18 mesi dalla diagnosi. Tuttavia le pazienti con carcinoma della mammella

presentano una prognosi quoad vitam migliore soprattutto se la metastasi

coroideale era solitaria e prontamente trattata.

Questa pagina è stata visitata volte dal 18.03.1999